L'Association pour une solidarité syndicale étudiante propose sur son site un excellent photo-reportage sur la mobilisation étudiante du 29 mars dernier. Voir les photos

Actualité syndicale, sociale & politique d'ici et d'ailleurs. La reproduction est permise à condition de mentionner la source (et de faire un lien!).

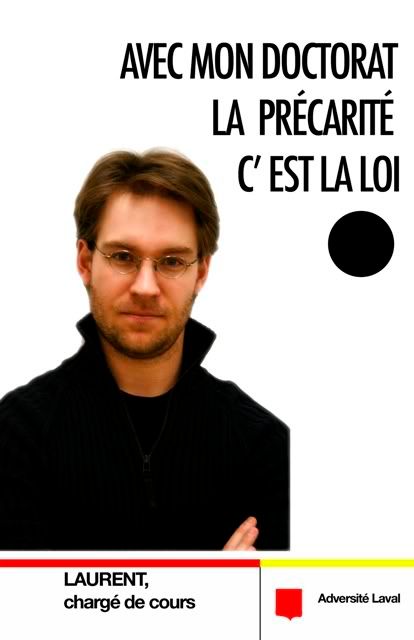

Légende: Avocats, entrepreneurs, artistes, infirmières : les chargés de cours de l’Université Laval, qui ont déclenché la grève le 14 mars, proviennent d’horizons divers. Et des 2000 chargés de cours, dont 900 étaient actifs pour la session d’hiver, environ 500 se sont inscrits comme grévistes. Photothèque Le Soleil

CHARGÉS DE COURS

Un syndicat éclectique

Par Annie Morin - Le Soleil

Des avocats, des artistes, des entrepreneurs, des infirmières, même des journalistes. Une poignée à temps plein, une grosse majorité à temps partiel. Le Syndicat des chargés et chargéesde cours de l’Université Laval (SCCCUL) est éclectique, éclaté, au point de compter dans ses rangs des éléments carrément antisyndicaux.

« Ce syndicat est absolument incroyable. On a des gens de toutes les tendances, de toutes les nationalités. Des fois, j’ai un peu l’impression de gérer le Québec », confie Martin Courval, président du SCCCUL.

Cette diversité n’est pas un obstacle au bon fonctionnement de l’organisation, dit-il, car « ultimement, on défend tous la même grande valeur, la qualité de l’enseignement ». N’empêche, plusieurs chargés de cours n’ont aucune culture syndicale. Certains ont même les syndicats en travers de la gorge. Pensons notamment aux patrons qui donnent des cours en administration et en relations industrielles. Pour lutter contre les préjugés, M. Courval choisit l’information. « On dit tout, on explique. »

En bout de ligne, le Syndicat travaille toujours avec les mêmes intéressés. Des 2000 chargés de cours de l’Université Laval, dont 900 étaient actifs pour la session d’hiver, environ 500 se sont inscrits comme grévistes. Les assemblées générales attirent plus ou moins 300 fidèles, un noyau dur composé majoritairement des syndiqués dont l’enseignement est le principal gagne-pain.

Les chargés de cours qui ont déjà un boulot à temps plein sont plus difficiles à mobiliser et les autres, qui n’y croient pas, se tiennent loin. En médecine dentaire, par exemple, les chargés de cours sont en grande majorité des dentistes possédant leur propre cabinet privé. Résultat : il y en a trois qui tiennent des pancartes sur une possibilité de 80 !

Depuis le début du conflit, le 14 mars, le SCCCUL tire sur les rênes de ses membres zélés. Interdit de donner son cours sous peine d’infraction au Code du travail. Interdit de poursuivre l’enseignement à distance. Interdit de ramasser ou de commander des travaux. Interdit de communiquer avec les élèves.

« On essaie de prévenir plutôt que guérir. Nous tissons des liens très proches avec les étudiants et, parfois, les chargés de cours qui viennent d’arriver sur le campus peuvent être tentés de les maintenir », explique Puma Freytag, vice-président à la vie syndicale, qui invite tout ce beau monde à manifester son mécontentement à la haute direction de l’Université Laval.

Pour toucher une allocation de grève de 175 $, les syndiqués doivent effectuer un minimum de sept heures d’activités militantes hebdomadaires. Les militants les plus actifs et ceux qui ont des enfants voient leur rémunération grimper jusqu’à un maximum de 250 $. En 2004, le protocole de retour au travail prévoyait la reprise de toutes les activités d’enseignement manquées pendant la grève et donc aucune réduction de salaire. Résultat : la session a été plus payante pour les grévistes dûment inscrits !

En plus des traditionnelles lignes de piquetage, les chargé-es de cours en grève de l'Université Laval ont organisés quelques actions un peu plus dérangeante hier (ce qui fait dire au Journal de Québec que La tension monte. Ici une photo d'un sit-in d'une centaine de grévistes qui se sont assis devant les bureaux de la vice-rectrice, hier midi.

En plus des traditionnelles lignes de piquetage, les chargé-es de cours en grève de l'Université Laval ont organisés quelques actions un peu plus dérangeante hier (ce qui fait dire au Journal de Québec que La tension monte. Ici une photo d'un sit-in d'une centaine de grévistes qui se sont assis devant les bureaux de la vice-rectrice, hier midi.Chantier naval des Méchins

La déferlante néolibérale sur les ouvriers et ouvrières

Voici le cas d’ouvriers et d’ouvrières d’un petit chantier naval sous perfusion parce que touché par la déferlante néolibérale. C’est l’histoire, pleine de leçons, d’ouvriers et ouvrières confrontés à l’application de politiques de droite, au nom de " l’équité " envers une propriétaire locale par rapport à un plus grand qu’elle, que l’État aminci a trouvé le moyen de soutenir. Cela se passe en Gaspésie, dans un petit village, les Méchins, d’une région périphérique de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec au Canada.

Lire la suite

Perspectives - un gouvernement patronal

Devant l'immobilisme décevant du gouvernement Charest, le patronat prolibéral désespérait faute d'exutoire. On s'en remettait volontiers à l'ADQ, par complicité sympathique, tout en faisant la promotion nostalgique d'une certaine illusion tranquille, en référence à un documentaire dérangeant empruntant un ton résolument adéquiste. Pour le patronat prolibéral, les résultats, en installant à Québec un gouvernement minoritaire mais stable, sont inespérés.

Les premières réactions aux élections étaient déjà parlantes en faisant clairement ressortir un clivage patron-syndicats. Mardi, le patronat jubilait à la vue d'une combinaison PLQ-ADQ, alors que le milieu syndical ne parvenait toujours pas à reprendre ses esprits. Le tandem libéral-adéquiste occupe désormais 71 % des sièges à l'Assemblée nationale, contre 61 % à sa dissolution. Mieux (toujours du point de vue patronal), le gouvernement Charest est désormais confiné à un rôle de courtisan devant un parti d'opposition poussé à l'action par l'appui populaire et qui a tout à prouver. Tout cela avec un Parti québécois replongé dans une crise d'identité.

Lire la suite

Henri Massé, de la FTQ, a très mal réagit à l'annonce de la fermeture d'une usine de Gildan. «C'est inacceptable que Gildan, une entreprise qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 975 millions de dollars et un bénéfice net de 15,6 millions de dollars pour le seul premier trimestre de 2007, ferme de façon cavalière son usine de la rue Louvain, à Montréal, sous le seul prétexte de baisser ses coûts de production», a-t-il fait valoir dans un communiqué. L'usine en question employait une cinquantaine de personnes.

Henri Massé, de la FTQ, a très mal réagit à l'annonce de la fermeture d'une usine de Gildan. «C'est inacceptable que Gildan, une entreprise qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 975 millions de dollars et un bénéfice net de 15,6 millions de dollars pour le seul premier trimestre de 2007, ferme de façon cavalière son usine de la rue Louvain, à Montréal, sous le seul prétexte de baisser ses coûts de production», a-t-il fait valoir dans un communiqué. L'usine en question employait une cinquantaine de personnes.

Plus de 500 chauffeurs d’autobus scolaire, membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN), ont sensibilisé les partis politiques aux problèmes du sous-financement du transport écolier au Québec. Après avoir marché dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières, ce matin, les membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN) se sont réunis à la salle Le Maquisart pour entendre leurs porte-parole et discuter de la poursuite de leur plan d’action pour amener le prochain gouvernement à agir concrètement.

Plus de 500 chauffeurs d’autobus scolaire, membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN), ont sensibilisé les partis politiques aux problèmes du sous-financement du transport écolier au Québec. Après avoir marché dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières, ce matin, les membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN) se sont réunis à la salle Le Maquisart pour entendre leurs porte-parole et discuter de la poursuite de leur plan d’action pour amener le prochain gouvernement à agir concrètement.Sommes-nous allés trop loin avec les accommodements raisonnables ?Profitant de la Semaine d’actions contre le racisme , le Comité confédéral sur les relations interculturelles et raciales de la CSN et le comité Immigration et relations ethnoculturelles du Conseil central du Montréal métropolitain ont invité mercredi midi deux spécialistes des accommodements raisonnables et de la place de la religion dans la sphère publique pour discuter de ces questions. Une centaine de salarié-es et d’élues du mouvement y ont pris part avec intérêt. S’il y a un débat qui doit absolument être mené dans le respect des valeurs d’ouverture et d’humanisme qui animent la CSN, c’est bien celui-là !

Quel genre de laïcité pour le Québec ?

L’inconfort à l’égard de certains accommodements raisonnables repose sur des divergences de vue à propos de la laïcité et de la primauté de certaines valeurs consensuelles, par exemple, l’égalité entre les hommes et les femmes. Le modèle québécois est plutôt original : rien à voir avec le modèle français ou turc où le port de tout symbole religieux ostensible en public est illégal. Au Québec, l’approche repose davantage sur la tolérance et la diversité, rappelle le spécialiste de la place de la religion dans la sphère public, Jean-René Milot. Cette conception toute québécois est actuellement critiquée. Certains souhaiteraient que nous nous rapprochions du modèle laïc français. Pour d’autres, le problème est dû au fait que, sous le couvert d’accommodements raisonnables, on encourage des pratiques contraires à nos valeurs. Ainsi, le port du voile peut être vu comme un outil d’oppression à l’égard des femmes et conséquemment une remise en question du droit collectif des femmes à l’égalité. S’en trouve ainsi bousculé un droit individuel.

À cet exemple précis, le professeur en sciences des religions de l’UQAM, répond que le port du voile en soi n’est pas synonyme d’oppression en vertu de la religion musulmane bien qu’il existe amplement d’exemples de femmes voilées victimes d’oppression. Il donne l’exemple de ces Tunisiennes à qui l’on défend de porter le voile dans leur pays d’origine et qui choisissent librement de le porter une fois au Canada.

Les accommodements de la charte

Le principe d’accommodement raisonnable remonte à 1985, rappelle Shirley Sarna, de la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse. Au fil des causes en justice sur la base de la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux ont défini les contours du concept d’accommodements raisonnables. Ils visent à traduire l’égalité de droit en égalité de fait. Ils s’appliquent lorsqu’une politique ou une pratique a pour effet de discriminer une personne en fonction de sa situation propre. Ce que l’avocate explique c’est qu’une politique uniforme pour tous ne veut pas dire que chacun est traité équitablement. Par exemple, on peut inviter tous les employé-es à une fête au deuxième étage mais s’il n’y a pas d’ascenseur, une personne en fauteuil roulant se trouve de fait discriminée puisqu’elle ne peut s’y rendre. Le concept fera consensus dans la plupart des cas. Là où cela semble choquer davantage c’est lorsque on l’étend aux convictions religieuses qui sont elles aussi garanties par la Charte des droits et libertés. En effet, lorsqu’on parle du voile, du kirpan, du haroub et plus récemment de la prière collective à la cabane à sucre, c’est toujours de religion qu’il s’agit. Se pourrait-il que le Québec souffre aujourd’hui de n’avoir pas débattu de la place du religieux dans l’espace public ? Notons que pour qu’un accommodement soit raisonnable, celui-ci ne doit pas constituer une contrainte excessive, ce qui prend en compte les coûts directs de l’accommodement, ses impacts sur le fonctionnement de l’organisation ainsi que son impact sur les droits et libertés des autres personnes concernées.

Parmi les participants, certains ont souligné les aspects particulièrement rétrogrades associés à toutes les religions, des aspects qui militent en faveur d’une laicité plus radicale, à la française. D’autres redoutent que cela ait pour effet de marginaliser, d’exclure davantage des personnes qu’on souhaite bien au contraire intégrer dans notre société. Enfin, le défi le plus déchirant pour les progressistes reste le port du voile. Comment concilier le droit de ces femmes de respecter les préceptes de leur croyance sans encourager une pratique qui, dans certains pays, est le symbole criant de l’oppression faîte aux femmes.

La CSN : partie de la solution

La CSN a salué la mise sur pied de la Commission Bouchard-Taylor qui travaillera sur ces questions. La centrale va faire sa part dans ce débat. Une nécessaire réflexion doit d’abord être menée à l’intérieur du mouvement. Ce qui importe dans ce débat c’est d’être capable de définir notre identité, comme peuple, une identité qui ne soit pas en opposition à l’Autre mais plutôt inclusive, et surtout, respectueuse. Le mouvement syndical a un rôle fondamental à jouer dans ce débat, ne serait-ce que parce que les accommodements raisonnables sont une réalité quotidienne dans de nombreux milieux de travail. Pour nous inspirer collectivement dans ce débat, voici un extrait de la déclaration de principe de la CSN : Il n'est pas de progrès qui ne passe par le respect de la personne, de son intégrité physique et psychologique. Il n'est pas de libération qui ne soit fondée sur la certitude qu'avant les concepts et les idéologies, il y a des hommes et des femmes en fonction desquels doit être orienté le développement économique et social.

Jean-Pierre Larche

Montréal, le 21 mars 2007 – Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), M. Réjean Parent, soutient que les déclarations des dernières heures des chefs du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest, et de l’Action démocratique du Québec, M. Mario Dumont, confirment les pires craintes de son organisation syndicale pour l’avenir des services publics au Québec.

Le président de la CSQ prévient l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public au Québec et la population que l’élection d’un gouvernement libéral ou adéquiste, lundi prochain, présagerait des jours très sombres pour la qualité et l’accessibilité des services publics au Québec.

En effet, aucun de ces partis politiques n’a manifesté l’intention de consacrer les montants supplémentaires obtenus du gouvernement fédéral à un réinvestissement dans les services publics, particulièrement en éducation et en santé.

Lire la suite

Extrait du discours de Puma Freitag, représentant des chargés-es de cours en grève de l’université LavalÇa va être simple comme discours parce qu’on a une position, au Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval, et également notre fédération, la FNEEQ. On ne va pas rentrer dans les détails de hausse, de dégel, de gel, etc. On est pour la gratuité.

Ce n’est pas démagogique, c’est une position qu’on tient depuis des années, qui est très claire, et les calculs sont faciles à faire. Ça coûte à peu près 10% -certains disent 15%- l’apport que les étudiants font avec leurs frais de scolarité. Ce n’est rien. C’est ridicule.

C’est ridicule, en tant que masse, mais c’est beaucoup pour chaque individu qui doit payer ces frais de scolarité.

[...] La gratuité, oui, c’est un droit, mais il y a un devoir à côté de ça. C’est le devoir d’excellence. Tout le monde n’est pas obligé d’aller à l’université, mais tout le monde doit pouvoir y aller. Des fois, on n’est pas prêt la première année ou la deuxième année, des fois il faut faire une expérience dans la vie active.

Nous, les professeurs, les enseignants, on se dit que c’est un sacré bon investissement parce que des enfants éduqués, des enfants diplômés, c’est aussi des enfants qui vont avoir des bons salaires parce qu’ils vont avoir des bons jobs, puis ils vont avoir à payer des impôts. On pense qu’il ne reste que ce mode de répartition de la richesse qui est juste. C’est sur l’impôt sur le revenu qu’on doit tirer les besoins qu’on a en éducation et surtout en éducation supérieure. [...]

Lire l'article au complet

«On ne peut pas dire qu’il n’y a rien dans ce budget, mais il y a très peu de mesures qui rencontrent les demandes des travailleurs telles que nous les avons exposées à Ottawa et surtout pas de plan de match digne de ce nom pour des mesures ciblées dans le secteur manufacturier», a indiqué le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), René Roy, dans une réaction préliminaire au budget fédéral.

«On ne peut pas dire qu’il n’y a rien dans ce budget, mais il y a très peu de mesures qui rencontrent les demandes des travailleurs telles que nous les avons exposées à Ottawa et surtout pas de plan de match digne de ce nom pour des mesures ciblées dans le secteur manufacturier», a indiqué le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), René Roy, dans une réaction préliminaire au budget fédéral.Une étude récente de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) démontre que, loin d’être une utopie irréaliste, la gratuité scolaire à tous les niveaux est un objectif réaliste et réalisable à court terme. L’abolition pure et simple des frais de scolarité et autres « frais afférents » ne coûterait en effet que 550 M$ et n’impliquerait qu’une hausse de 4,2% du budget du Ministère de l’éducation. Le principal frein à la gratuité scolaire n’est donc pas budgétaire mais idéologique.

Le dégel ne réglera rien

Le sous-financement du réseau universitaire québécois est généralement évalué à 400 M$. C’est un problème réel mais il ne sera pas réglé par un dégel modeste des frais de scolarité. Une étude de la CADEUL (l’association étudiante de premier cycle à l’Université Laval) évalue qu’un dégel respectant l’indice des prix à la consommation n’apporterait que 4,6 M$ de plus dans les coffres des universités. Forcément, pour avoir un impact réel, un dégel devra nécessairement être sauvage (à l’image des 350% de hausse occasionnée par le dernier dégel libéral). Même là, les chercheurs de l’IRIS mettent en garde contre la pensée magique. Partout ailleurs au Canada, les hausses de frais de scolarité ont été accompagnées d’une baisse proportionnelle de la contribution étatique. Ainsi, la part de financement des universités canadiennes provenant directement de la poche des étudiantEs est passée de 13% en 1980 à 34% en 2005 alors que la part de financement étatique est, elle, passée de 80% à 59%. Bref, au Canada anglais, les hausses de frais n’ont rien réglé du sous-financement des universités (qui est aussi criant qu’ici, soit-dit en passant).

L’impact des frais de scolarité

Préserver l’accessibilité aux études est l’argument majeur des associations étudiantes contre un dégel des frais de scolarité. Et il y a de quoi : 70 % des jeunes canadiens et canadiennes identifient « des raisons financières » comme principal obstacle à la poursuite d’études postsecondaires. Selon le Journal of Higher Education, la proportion d’étudiantEs moins nantiEs susceptible de persister et de terminer leurs études baisse de 19 % pour chaque augmentation de 1 000 $ des frais de scolarité.

Au Québec même, on constate que les frais de scolarité ont un impact marqué sur la fréquentation scolaire. De 1992 à 1997, c’est-à-dire avant que les effets du gel ne puissent se faire sentir, les inscriptions dans des programmes d’études devant mener au baccalauréat ont connu une diminution de 14,6 %. Curieusement, à partir du moment où le gel des frais de scolarité entre en vigueur, les inscriptions repartent à la hausse... Ainsi, dans la période menant de l’année scolaire 1997-1998 à 2005-2006 les programmes devant mener au baccalauréat ont enregistré une hausse de 22,1% de leurs inscriptions, cette hausse a été de 35,6 % pour les programmes conduisant à la maîtrise et de 63,2 % pour ceux se concluant par l’obtention d’un doctorat. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas inutile de souligner qu’en 30 ans le taux de diplomation collégial (où s’applique une quasi-gratuité scolaire) est passé de 40% à 60%.

Évidemment, « quand on veut, on peut » et même des frais de scolarité élevés n’arrêteront pas des jeunes déterminés qui ont du talent (et l’appui de leur famille). On peut toutefois se demander à quel prix? Ce prix, c’est l’endettement étudiant qui suit en général la courbe des frais de scolarité. Au Québec, l’endettement moyen d’un étudiant ayant pris à sa charge son prêt à la fin de ses études de 1er cycle était de de 13 100$ en 2001-2002 alors qu’il était de 22 700$ en Ontario.

Vers la grève générale?

Réunis en congrès les 17 et 18 février dernier, les membres de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) ont réitéré leur appui au principe de la gratuité scolaire. Comme le contexte est également marqué par une menace sérieuse de dégel des frais de scolarité, l’ASSÉ invite toutes les associations étudiantes du Québec à se doter le plus rapidement possible de mandats pour, en cas de dégel, lancer dès l’automne prochain une grève générale illimitée pour la gratuité scolaire. Une manifestation nationale, soutenue par des journées de grève, aura lieu le 29 mars prochain. Un congrès spécial est déjà prévu pour le 7 avril. À suivre...

Les syndicats du secteur public ne peuvent pas décemment rester indifférent à une campagne électorale, surtout quand le seul réel enjeu semble être la montée de la droite. Le hic c'est que, même si on a tendance à les associer "spontannément" au P.Q., la majorité de ces syndicats ont une tradition d'indépendance politique. Dans certains cas, par exemple les syndicats de fonctionnaires ou de professionnels qui sont au coeur de l'appareil d'État, donner une consigne de vote pourrait même être suicidaire (voir illégal). Que faire quand on ne veut (ni ne peut) appuyer le P.Q. comme la FTQ mais qu'on ne veut (ni ne peut) rester silencieux ?

Les syndicats du secteur public ne peuvent pas décemment rester indifférent à une campagne électorale, surtout quand le seul réel enjeu semble être la montée de la droite. Le hic c'est que, même si on a tendance à les associer "spontannément" au P.Q., la majorité de ces syndicats ont une tradition d'indépendance politique. Dans certains cas, par exemple les syndicats de fonctionnaires ou de professionnels qui sont au coeur de l'appareil d'État, donner une consigne de vote pourrait même être suicidaire (voir illégal). Que faire quand on ne veut (ni ne peut) appuyer le P.Q. comme la FTQ mais qu'on ne veut (ni ne peut) rester silencieux ? Vendredi dernier le personnel de soutien de l'Université Concordia a augmenté la pression d'un cran contre l'administration en déclenchant une grève de 24h. La patience a des limites pour les 454 membres du Syndicat des employé-e-s de soutien de l'Université Concordia (SESUC-CSN) qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis cinq ans!

Vendredi dernier le personnel de soutien de l'Université Concordia a augmenté la pression d'un cran contre l'administration en déclenchant une grève de 24h. La patience a des limites pour les 454 membres du Syndicat des employé-e-s de soutien de l'Université Concordia (SESUC-CSN) qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis cinq ans!Des propos homophobes et misogynes d’un élu : ça dépasse les limites!

Nous dénonçons avec vigueur les propos homophobes et misogynes du député fédéral de Portneuf, André Arthur, rapportés par le Journal de Québec dans son édition du 15 mars 2007.

Selon l’article du journaliste Jean Laroche, à qui le député a donné une entrevue pour commenter la performance des chefs au lendemain du débat télévisé dans le cadre de la campagne électorale, André Arthur traite le chef du Parti québécois, André Boisclair, de « fille » pour imager sa performance.

Ces propos associent la prestation de M. Boisclair au vieux cliché sexiste de l’attitude de la femme dans une « chicane de ménage » et sont relatés comme suit : « Quiconque a déjà eu une chicane avec sa conjointe sait de quoi je parle. Il se comportait exactement de la même façon que les filles en de telles circonstances, en coupant continuellement la parole aux autres, et en disant tout ce qu’il avait sur le cœur depuis six mois et qu’il n’avait jamais osé dire ».

De plus, cette métaphore misogyne venait coiffer un premier commentaire qualifiant le débat des chefs où, selon le député Arthur, « on a assisté à un débat entre un gars qui avait des couilles, un endormi et une fille ».

Ce commentaire vient ajouter une deuxième dimension répréhensible pour un homme public en ajoutant au mépris des femmes un volet indéniablement homophobe.

Un tel discours est offensant et méprisant tant envers les femmes qu’envers les homosexuels, particulièrement en ce qui a trait à l’orientation sexuelle du chef du Parti québécois.

Le comportement d’André Arthur est inacceptable à titre de citoyen et d’autant plus condamnable lorsque ce citoyen est un député siégeant à la Chambre des communes qui doit défendre les différentes chartes des droits qui consacrent l’égalité des hommes et des femmes ainsi que la reconnaissance de la légalité des droits, nonobstant l’orientation sexuelle.

C’est pourquoi nous demandons à la Chambre des communes de condamner le député de Portneuf pour ses propos et agissements qui portent atteinte à la réputation et au statut des femmes et des personnes homosexuelles.

L’EXÉCUTIF DU CONSEIL CENTRAL DE

QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES (CSN)

Ann Gingras, présidente

Ginette Therrien, première vice-présidente

Émilia Castro, deuxième vice-présidente

Yves Fortin, secrétaire général

Jean-Claude Boucher, trésorier

L'histoire a fait le tour des médias. Jean Charest s'est fait apostrophé hier par un travailleur de l'usine ABB de Varenne (voir le compte rendu de la discussion ici) qui lui reproche d'avoir appauvri le monde ordinaire. Richard Lévesque, le travailleur, a du même souffle manifesté son intention de voter pour l'ADQ. Un peu plus tôt, Jean Charest était tombé face-à-face avec un autre travailleurs, Éric Noël, qui, lui, est candidat de Québec solidaire. Comme l'ont souligné plusieurs journalistes, ça prend beaucoup de courage et de détermination pour critiquer ouvertement le premier ministre et lui donner de la marde dans son propre lieu de travail. Ce n'est pas l'avis du syndicat de M. Lévesque (les métallos) qui se sont farci d'un communiqué après l'événement pour carrément se dissocier de leur membre.

L'histoire a fait le tour des médias. Jean Charest s'est fait apostrophé hier par un travailleur de l'usine ABB de Varenne (voir le compte rendu de la discussion ici) qui lui reproche d'avoir appauvri le monde ordinaire. Richard Lévesque, le travailleur, a du même souffle manifesté son intention de voter pour l'ADQ. Un peu plus tôt, Jean Charest était tombé face-à-face avec un autre travailleurs, Éric Noël, qui, lui, est candidat de Québec solidaire. Comme l'ont souligné plusieurs journalistes, ça prend beaucoup de courage et de détermination pour critiquer ouvertement le premier ministre et lui donner de la marde dans son propre lieu de travail. Ce n'est pas l'avis du syndicat de M. Lévesque (les métallos) qui se sont farci d'un communiqué après l'événement pour carrément se dissocier de leur membre. "Nous comprenons la frustration qu'ont les travailleurs face au gouvernement Charest. Nous reconnaissons également le droit à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses, membres du Syndicat des Métallos (FTQ), de voter en fonction de leur conscience et de leurs convictions. Mais nous tenons à préciser que ce travailleur l'a fait à titre individuel. Cette opinion ne reflète pas celle des travailleurs de notre usine et celle de notre syndicat. Il n'y a pas de tendance adéquiste chez-nous. Notre syndicat local était représenté lors du congrès spécial de la FTQ. Nous avons appuyé la position de notre centrale syndicale", a déclaré Luc Belleville, dirigeant de la section locale 9486 du Syndicat des Métallos (FTQ). "Notre syndicat et notre centrale sont des lieux de démocratie où les membres peuvent exprimer leur opinions personnelles. C'est ce qui s'est produit lors de la visite de Jean Charest chez ABB. Nous voulons simplement rappeler que le Syndicat des Métallos (FTQ) appuie officiellement le Parti Québécois lors de cette campagne électorale", a poursuivi Pierre Arseneau, permanent du Syndicat des Métallos (FTQ).

Incroyable, mais vrai, une majorité de québécois-es est contre le dégel des frais de scolarité. 61 % des gens sont en désaccord avec la proposition du Parti libéral du Québec (PLQ) de dégeler les frais de scolarité de 500 $ par étudiant si on en croit un sondage commandé par la FEUQ. Des résultats, soit dit en passant, qui se rapprochent de ceux dévoilés il y a quelques jours dans un sondage CROP.

Incroyable, mais vrai, une majorité de québécois-es est contre le dégel des frais de scolarité. 61 % des gens sont en désaccord avec la proposition du Parti libéral du Québec (PLQ) de dégeler les frais de scolarité de 500 $ par étudiant si on en croit un sondage commandé par la FEUQ. Des résultats, soit dit en passant, qui se rapprochent de ceux dévoilés il y a quelques jours dans un sondage CROP. On arrête pas le progrès... Les employés du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont en grève ce matin d'un bout à l'autre du pays. L'enjeu des négociations tourne autour de demandes de concession de l'employeur (tu quoque mi fili comme dirait Bernard Landry) et de l'utilisation des surplus du fonds de pension. Les grévistes voudraient que les plantureux surplus (selon eux) servent à améliorer le régime de pension, ce que refuse la direction du SCFP. Les grévistes revendiquent également que l'employeur leur donne certains des bénéfices qu'ils revendiquent pour leurs membres (ex.: le SCFP revendique que les employeurs paient les nouvelles cotisations spéciales sur la santé récemment introduite en Ontario mais refuse de le faire pour ses propres employés). Les grévistes sont représentés par trois syndicats (SCP, ATSU et SEPB). Un blogue de grève a été mis sur pied.

On arrête pas le progrès... Les employés du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont en grève ce matin d'un bout à l'autre du pays. L'enjeu des négociations tourne autour de demandes de concession de l'employeur (tu quoque mi fili comme dirait Bernard Landry) et de l'utilisation des surplus du fonds de pension. Les grévistes voudraient que les plantureux surplus (selon eux) servent à améliorer le régime de pension, ce que refuse la direction du SCFP. Les grévistes revendiquent également que l'employeur leur donne certains des bénéfices qu'ils revendiquent pour leurs membres (ex.: le SCFP revendique que les employeurs paient les nouvelles cotisations spéciales sur la santé récemment introduite en Ontario mais refuse de le faire pour ses propres employés). Les grévistes sont représentés par trois syndicats (SCP, ATSU et SEPB). Un blogue de grève a été mis sur pied.